和のカルチャー教室

Culture

- TOP

- 和のカルチャー教室

きものを通して和の文化を

伝えたい

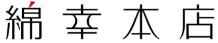

綿幸本店『和のカルチャー教室』では、

一人でも多くの方に、ご自分できものを着られるようになっていただきく

「着方教室」「和裁教室」等の受講料を低料金で設定いたしました。

どの教室も受講のみを目的としており、教室の中で販売会等はおこないません。

そのような点からもご好評いただいております、お気軽にご参加ください。

教室内には、ウイルス・細菌分解除菌装置を設置して、常に快適な空間をご提供いたしております。

スケジュール

Schedule

pick up

らくらくきもの着方・着せ方教室

How to wear Kimono

長野市・須坂市着付け教室

簡単着付け!

思い立ったらすぐ始められます!

受講受付中です。

POINT 01

1回無料体験実施中!

教室の雰囲気や内容など、まずは無料の体験にてお試しください。

POINT 02

個別指導のような着方教室。

初めての方でも楽しく習っていただけます。

少人数制なので、それぞれの習得度に合わせてご指導いたします。

POINT 03

5ヶ月間に8回、5回、3回ご都合の良い時に受講できます。

チケット制ですので、5カ月の期間内でしたら、毎週受講しなくでも大丈夫です。

POINT 04

1回90分、当店専用教室にて開講しております。

お申し込みは、メールかお電話にて①氏名 ②年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤職業をお伝えください。

看護師Sさんの体験談!

看護師Sさんの体験談!

念願だった、着物で京都散策も実現

「毎週通わなくても、大丈夫なのがいいですね♪」

「土曜日に開いている教室があまりないので、ここなら仕事をしていても通えて嬉しい!」

昨年、職場の人の結婚式に招かれた時に、着物を着て行きたいなと思ったのがきっかけで習い始めました。

綿幸本店さんの着方教室は、5か月の間に8回通えば、初心者でも着られるようになると聞き、毎週絶対に行かなきゃというプレッシャーもなくすぐに決めました。

先生は、一人ひとりの進度に合わせて丁寧にご指導くださるので、ちゃんと着られるようになり、昨年のお正月は念願の着物で京都散策もできました!!

非日常の気分でリフレッシュ

もうだいぶ一人で着られるのですが、普段忙しくしている中ここに来ると、なんていうか非日常の気分が味わえて、リフレッシュでき、また仕事もがんばれますね。お店とは、違う出入口になっていることもあり、気兼ねなく来ることができます。

反対に、着物と帯の組み合わせや着物のTPOなど分からないことは、お店に行って教えていただくことができ、ちょうどいいい距離感で安心です。

全5クラス

通える曜日と時間帯をお選びください。

お仕事帰りに♪夜クラス始めました!

金曜日クラス

A10:00〜11:30

B13:15〜14:45

C19:00〜20:30

土曜日クラス

D13:15〜14:45

E15:30〜17:00

受講料(チケット制)

受講生募集中です!

-

course 01全8回コース

着方がほとんど分からない方、

初心者の方対象4,000円

-

course 02全5回コース

おさらいしたい方、

ステップアップしたい方対象3,000円

-

course 03全3回コース

おさらいしたい方、

ステップアップしたい方対象2,000円

01初めての方でも安心

純粋に着方だけを習いたい方を対象としています。中学生、高校生の学生さんもお気軽にどうぞ。販売会などはありませんのでご安心ください。

02自分の都合に合わせられるから安心

毎週金曜日と土曜日に開催しています。ご自分の都合に合わせて受講いただけます。チケット購入月より5か月間有効期間があるので、毎週受講しなくてもOK。

毎回出欠のご連絡は不要です。

03少人数制だから安心

少人数制なので、受講生の習得度に合わせて、講師がそれぞれの方へ指導いたします。(講師は、文化事業部専任講師が来講し指導いたします)

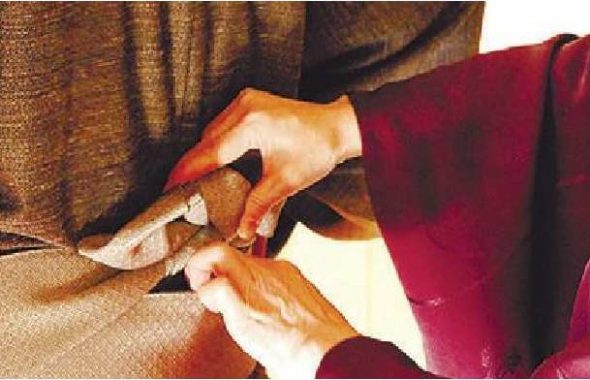

04お手持ちのきもの・小物を使うから安心

教材費は一切かかりません。お手持ちのきもの、帯、小物だけで受けるレッスンです。

お手持ちの着物が無い方はレンタルプランもございます。お気軽にご相談ください。

05着方が分かる方でも安心

「帯の結び方をおさらいしたい」など、ワンポイントレッスンも受けられます。

※当店に教室専用出入口がございます。

※レンタルプラン(一式2,000円/税込)もございます。

-

Q毎週通えるか自信がないのですが…

A5カ月のうちにチケットの回数分を通っていただくため、毎週受講しなくても大丈夫です。違うクラスへの振り替えもできます。

-

Q1回休むとレッスンに遅れてしまいますか?

A一斉授業ではなく、先生が一人ひとりの進度に合わせてご指導いたしますので心配ありません。

-

Qちょっと肩が痛くて、手が後ろに回らないのですが…

A前結びなど、その方の状態に合わせてご指導いたします。

-

Q人にきものを着せてあげる手順も教えていただけますか?

A当店では「着せ方教室」も同時に開講しております。ボディを使って着せ方のレッスンをおこないます。

-

Q受講生の年齢層はどのくらいですか?

A40〜50代を中心に、中学生から70代まで幅広い年齢層の方がいらっしゃいます。

お申し込みは、メールかお電話にて①氏名 ②年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤職業をお伝えください。

きもの着方教室のお申込みは1週間前までにご予約ください。